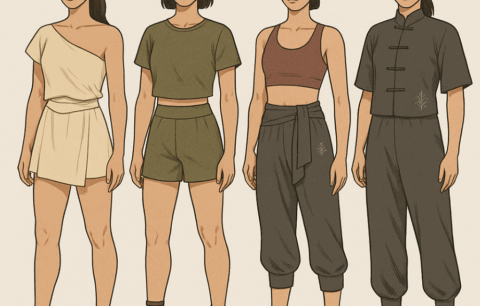

当時の「フィットネスウェア」を想像すると、今のような機能性スパッツやドライ素材ではなく、文化や生活様式を反映したものになります。

古代ギリシャ・ローマ

-

ギリシャ

驚くことに、古代オリンピックでは「裸」が基本でした。理由は「身体美そのものが神への捧げもの」と考えられていたからです。日常の運動や訓練では布製のクローク(ヒマティオン)や簡素な腰布(ペリゾマ)をまとう程度。 -

ローマ

軍事訓練や競技では、革製のサンダル(カリガエ)と布のチュニックが一般的。闘技場では鎧や武具をまとい、戦士は“動ける装備”を追求していました。

古代インド・中国

-

ヨガ修行者

薄い布や腰巻きで、動きやすく、身体を締めつけない服装。自然素材(麻や綿)が中心。 -

中国の気功や武術

ゆったりした長衣や道服が一般的で、関節の可動域を妨げないデザイン。今の「カンフー服」の原型です。

中世〜近世

-

騎士や武士の「鍛錬ウェア」は基本的に戦闘服そのもの。重い甲冑を着て動けるようにするのがトレーニングでした。

-

一方で庶民は普段着のまま運動。農作業や肉体労働自体が「トレーニング」でした。

想像すると…

-

ギリシャ → オイルを塗った裸(今でいう「ナチュラル・ボディビル」スタイル)

-

ローマ → チュニック+革サンダル(軽量アクティブウェア)

-

インド → 腰布や布帛(ヨガウェアの原型)

-

中国 → ゆったり長衣(武術ウェアの原型)

つまり「文化 × 機能性」がウェアに反映されていて、今のスポーツウェアもその延長線上にある、と考えられますね。

たまーに、上半身裸でトレーニングをして注意されているトレーニーがいるみたいですが、歴史を紐解くと、古代から続く伝統なのかもしれませんねw 賛成はできませんがw

次回は「フィットネス」と「スポーツ」の違いについて歴史を振り返りながら解説していきたいと思います。

コメント