フィットネス(fitness)という言葉の語源は、

英語の “fit”(適合する・調和する)から来ています。

歴史的には「単なる体力」ではなく、もっと広い意味を持っていました。

フィットネスの時代変遷はざっと以下のようになります↓

進化した意味の変遷

(1) 17世紀〜18世紀:社会的適合

-

イギリスで最初に使われた「fitness」は、

“社会に適した状態”や“神にふさわしい状態”を指す宗教的・倫理的な概念。 -

健康や身体能力よりも、「精神的にバランスが取れていること」を意味していました。

(2) 19世紀:ダーウィンと適者生存

-

チャールズ・ダーウィンが進化論で使った「Survival of the Fittest(適者生存)」により、

fitness = 環境に最も適応した状態という科学的概念が広まる。 -

ここでは「筋力」や「見た目」ではなく、生き延びるための柔軟性を表す言葉。

(3) 20世紀初頭:身体活動としてのfitness

-

第一次世界大戦後、アメリカ・ドイツで国民の健康増進が国家政策化。

-

学校教育・軍隊訓練・市民運動の中で、「fitness=身体の適応力」という意味が強まる。

-

心肺持久力・筋力・柔軟性・敏捷性などの総合的な体力概念に進化。

(4) 現代:ライフスタイルとしてのfitness

-

1970年代以降、アメリカでエアロビクスブーム、欧州ではリズム体操、

さらに最近ではウェルネスやメンタルヘルスも統合。 -

現在の「フィットネス」は、

身体的健康+精神的健康+社会的つながりの三位一体を意味するようになっています。

さて、ここからが本題です。

なぜ日本のフィットネス文化は、いまだ人口の3%なのか…

これは私の見解なので本当のことは分かりませんがw

「戦後から経済成長へ、そして1990年代バブル崩壊まで」

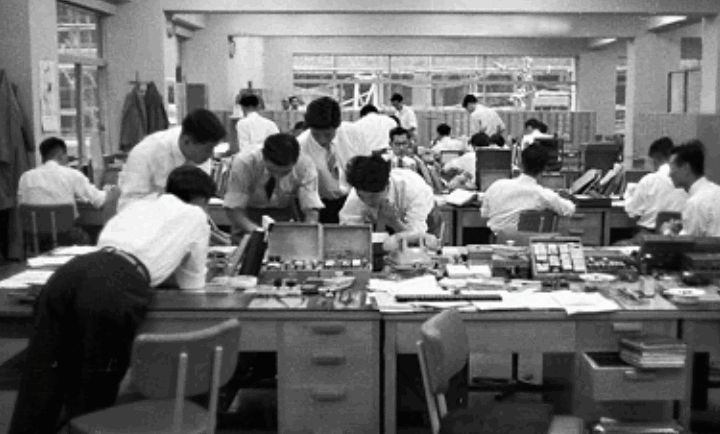

1950年代から日本の経済を建て直すべく奔走した働く世代。

「24時間戦えますか?」のCMや、「企業戦士」という言葉をよく耳にしました。

休日出勤や日々の残業、飲み会まで…

健康をど返しして働く日本人。そのお陰もあり日本は世界有数の工業大国へと押し上げることができました。

しかし、その代償は「健康」

奇しくも経済を発展させることが健康を損なうことになるなんて…

時代がどんどん変遷する中、生きづらさを実感している人々もいると思います。だからこそ今一度、「生きる力」を蓄える。

人と人が関わり合えるフィットネス文化を「生きる力」の向上としてフィットネス文化を広げていきたいと強く願っています。

まずは「ジムに通いたい」そう思っていただけるようにするためには何をするべきか… ずっーと考えて今に至りますw

コメント