古代

-

古代ギリシャ・ローマ

健康な身体と美しい肉体は「理想」とされ、兵士や市民の鍛錬に体育や競技が重要な役割を果たしました。オリンピックの起源もここにあり、戦闘や狩猟に必要な身体能力の訓練が文化として根づきました。 -

東洋の伝統

中国の気功やインドのヨガなどは、身体の鍛錬だけでなく「呼吸・心・精神」を整える要素を含み、現在のウェルネスやマインドフルネス的な考え方の源流とも言えます。中世〜近世

-

中世ヨーロッパでは、戦士のための剣術・馬術訓練が中心。庶民にとっては農作業や生活自体が運動であり、体系的な「フィットネス文化」は限定的でした。

-

ルネサンス期になると「健全な精神は健全な身体に宿る」という思想が広まり、体操や水泳が教育に取り入れられるようになります。

近代(19世紀〜20世紀前半)

-

体操運動の普及

ドイツのターン運動やスウェーデン体操など、教育と結びついた体育体系が登場。これが学校教育の体育の基礎になりました。 -

軍事的体力強化

近代国家の軍隊が「兵士の体力づくり」を重視し、全国規模で運動が広まっていきました。現代フィットネスの誕生(20世紀後半)

-

1950〜60年代:生活の機械化・都市化で「運動不足」が社会問題化。アメリカではケネディ大統領が「体力づくり国家計画」を推進しました。

-

1970年代:ジョギングブーム、エアロビクス(ジャズダンス+運動)ブームが到来。音楽と運動が結びつき、フィットネスクラブが次々に誕生します。

-

1980〜90年代:筋力トレーニング、ボディビル文化が一般層にも浸透。さらに「健康志向」と「美ボディ志向」が融合し、ジムは娯楽+自己実現の場へ。

21世紀〜現在

-

多様化

ヨガ、ピラティス、クロスフィット、ZUMBA、暗闇フィットネスなど、音楽・ライフスタイル・カルチャーと融合したスタイルが続々と登場。 -

デジタル化

ウェアラブルデバイスで運動量や心拍を計測、オンラインフィットネス(YouTube、アプリ、VRジムなど)が普及。 -

社会的役割の拡大

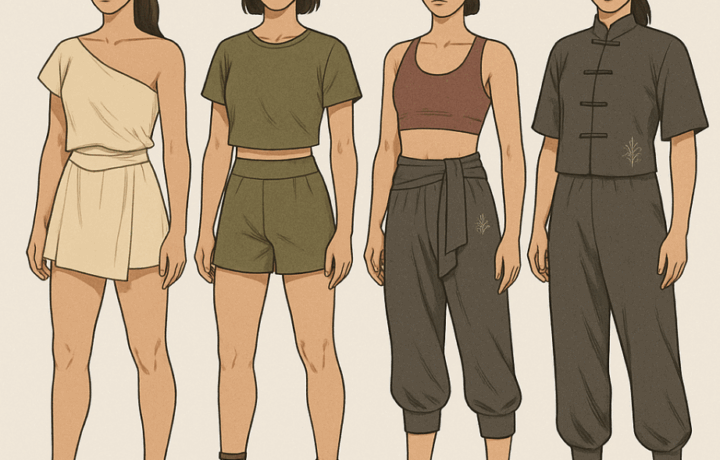

フィットネスは「ダイエット」や「筋肉」だけでなく、メンタルヘルス・コミュニティ形成・健康経営・予防医療といった領域へ広がっています。フィットネスは「生きるための鍛錬」から始まり、「教育・軍事」→「健康・娯楽」→「ライフスタイル・社会課題解決」へと進化してきました。次回はその時代ごとに着用していたウェアについてご紹介したいと思います。

-

-

-

コメント